Надо сразу признать, что при подготовке данного материала на пути возникла преграда естественного происхождения: многих картин, поставленных по сценариям Бергмана, просто не найти в русскоязычном сегменте интернета. Поэтому такие шведские раритеты, как «Женщина без лица» (1947) и «Пока город спит» (1950), «Разведённая» (1951) и «Сад наслаждений» (1961) останутся, к сожалению, за пределами нашего обзора - быть может, до лучших времён. Пока что из раннего Бергмана можно без проблем найти только «Травлю» и «Еву».

Поставленная Альфом Шёбергом «Травля» (1944) - самый первый экранизированный сценарий Ингмара Бергмана. Причём примечательно, что это именно оригинальный сюжет: в ближайшем будущем свои первые ленты начинающий режиссёр будет снимать на основе уже существующих литературных произведений. Впрочем, все они будут близки по духу, рассказывая о молодых людях, только-только вступающих во взрослую жизнь и сполна познающих её горести.

Герой этого фильма - ученик выпускного класса, особо ненавидимый чересчур строгим учителем латыни, которого школьники одарили весьма характерным прозвищем: Калигула. Судьба сводит Ян-Эрика с продавщицей Бертой. Будучи немногим старше его, она сильно пьёт и всё жалуется на своего тирана-покровителя - личность которого до поры до времени остаётся загадкой (но только не для современного зрителя, давным-давно привыкшего к любым кинематографическим совпадениям)...

В целом мелодраматический сюжет приправлен здесь критикой школьной системы: есть, конечно, в мире и добрые учителя, но педагог-монстр с лёгкостью сломает всё то, что они с таким прилежанием в учениках заложили (здесь даже карты висят в учительской будто палки). Для пущего драматизма 25-летний (!) Бергман добавляет трагедии, которую более опытный Шёберг подчёркивает искусно выстроенной игрой тенями. В кошмаре больного героя проявляется столь любимая потом автором тема снов, а смерть даёт зачин другой магистральной бергмановской теме - о хрупкости человеческой жизни.

Сыгравшему главную роль Альфу Челлину Бергман позднее доверил одну из главных ролей в своём шпионском триллере «Такого здесь не бывает», Май Зеттерлинг порадовала зрителей своим обнажённым телом в «Музыке в темноте», а исполнитель роль Калигулы Стиг Яррель спустя пятнадцать лет предстал в «Оке дьявола» в образе сатаны. Режиссёр же Альф Шёберг спустя несколько лет получил главный приз Каннского кинофестиваля за экранизацию стриндберговской «Фрёкен Юлии» (не берём тут в зачёт его драму «Ирис и лейтенант», получившую в тех же Каннах коллективное Гран-При: на первом фестивале отметили вообще практически всех конкурсантов).

Задаваться вопросами, легко ли быть молодым, Бергман продолжил и в «Еве» (1948) - но вышло много хуже. Если в «Травле» многие натяжки можно не заметить или простить, то этот фильм уже переполнен просто-таки даже неприличной мутью: тут и мёртвая девочка, и умирающий дедушка, и преднамеренное убийство, и эхо развернувшейся под боком войны!.. «Любовь и смерть, добро и зло, / Что свято, что грешно, понять нам суждено», - как пела уже по другому поводу одна российская певица.

Бо Фредриксона с двенадцати лет преследует страх смерти: став виновником страшной трагедии, он так и не смог вернуться к той жизни, что полна радости. Авторы фильма то с этой стороны, то с другой подсовывают ему разнообразные трупы - и лишь рождение сына в самом финале избавляет героя от мучительного осознания своей и чужой бренности...

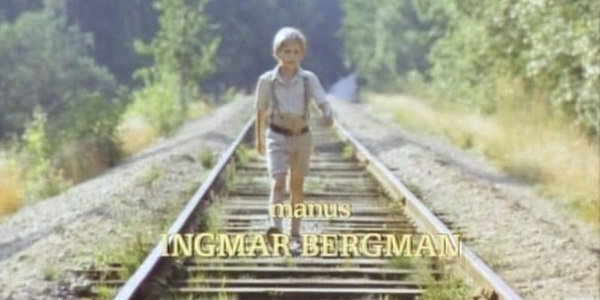

Возвращаясь домой после службы, Бо говорит, что возвращается в «мир моего детства». Очевидно, что здесь Бергман писал про себя: его дедушка, например, был железнодорожным начальником, тогда как отец Бо работает смотрителем станции. Отношения с Богом и со Смертью - центральные темы его будущих произведений, и вопрос «Может, после что-то будет?», как и предположение «Бог оставил человечество. Я думаю, Бог мёртв», - это только начало большого пути.

Но по-настоящему «Ева» любопытна разве что (и в первую очередь) в сравнении с аналогичными советскими лентами про первую любовь: в нашем кино на свиданиях зачастую и до робкого поцелуя дело не доходило - а у них без каких-либо проблем сразу назревает вопрос: «А ты не забеременеешь?..» Бергман, как мы знаем, никогда не стеснялся говорить о сексе (и сам имел бессчётное количество детей и связей) - что, конечно, разительно не похоже на стойкую целомудренность наших прославленных соотечественников.

Режиссёр «Евы» Густаф Муландер начал работать в кино, когда Бергман ещё не родился, а свой первый фильм снял в 1920-м году. Свою творческую деятельность он закончил в 1967-м, став одним из участников альманаха «Стимуляция» - в создании которого, как мы уже знаем, принимал участие и наш юбиляр.

Сыгравшая заглавную роль Эва Стиберг позднее появилась у Бергмана лишь в телевизионной «Венецианке», тогда как Биргер Мальмстен надолго стал его любимым актёром, сыграв главные роли едва ли не во всех его первых картинах. В сестре героя мы узнаём Ингу Ландгре из «Кризиса», в его друге - Стига Олина из ленты «К радости» (он был и «Травле», кстати сказать). Ну а коварную Сюзанну изобразила Ева Дальбек - безусловная звезда всех бергмановских комедий (да и не только).

Надо сказать, что подобного - как в «Еве» - мелодраматического компота лично для себя Бергман никогда не писал, но любовь к нему сохранил и пронёс через всю свою жизнь. Особенно явственно это стало спустя почти полвека, когда мастер завязал с кинематографом, оставив за собой только театр и сочинительство на бумаге. Написанные им «Благие намерения» (1991) - мелодрама чистой воды, максимально «зрительская» и доходчивая. Это нисколечки не бергмановское кино - а потому не приходится удивляться выпавшему на его долю успеху. Билли Аугуст получил за него вторую в своей карьере «Золотую пальмовую ветвь» - став одним из немногих, кому это удавалось, и, таким образом, оказавшись даже более титулованным режиссёром, чем его всемирно известный сценарист (что лишний раз говорит о прихотях фестивальной фортуны: где теперь этот Аугуст?..).

К сожалению, нам сегодня трудно оценить справедливость решения каннского жюри, так как в сети есть только телевизионная версия «Благих намерений»: почти пять с половиной часов против трёх (тут был применён тот же подход, что и на «Фанни и Александре»). Но если говорить только о сериале, то это, конечно, несокрушимая история про любовь: трудно оторваться. Принято считать, что здесь Бергман рассказал о своих родителях, но я бы не стал утверждать этого на все сто процентов: всё-таки велика вероятность того, что мы имеем дело лишь с фантазией на тему их отношений, не являющейся биографией в полной мере. Об этом говорят и изменённые имена героев - Анна и Хенрик против Эрика и Карин, хотя фамилии Бергман и Окерблум оставлены без поправок. Впрочем, дальше уже можно только гадать - что точно было, а чего никогда не было.

Хотя в общих чертах всё, вероятно, было похоже: будущий пастор знакомится с девушкой из обеспеченной семьи - и натыкается на неприкрытое сопротивление будущей тёщи (его матери невестка тоже не приглянулась, но она всё же нашла в себе силы вежливо промолчать об этом). «Иногда я точно знаю, что правильно, а что неправильно», - уверена госпожа Окерблум, но вот сбудутся ли её опасения: действительно ли Хенрик окажется плохим мужем - или, напротив, жизнь опровергнет все предубеждения?..

Нет смысла пересказывать всю картину в подробностях, достаточно лишь сказать, что первые две серии поведают нам о препонах на пути у любви, а вторая половина повествования посвящена уже тяготам семейной жизни и включает в себя несколько дополнительных сюжетов. Но очевидны пересечения с только что упомянутым бергмановским - и также полуавтобиографическим - шедевром: богатый дом противопоставляется скромной пасторской обители, на сочельник - тот же шведский стол с хороводом (семья только поменьше), и даже дядя Карл - тот же самый (в общей сложности актёр Бёрье Альстедт выступил в этой роли четыре - ! - раза).

Учитывая, что от первых фильмов мы перескочили через несколько десятилетий, здесь уже куда больше артистов, связанных с Бергманом общими нитями. С ним напрямую не работал разве что Самуэль Фрёлер, исполнитель роли Хенрика, тогда как Пернилла Аугуст сыграла у него служанку Май во всё том же «Фанни и Александре», а вскоре в третий раз вернулась к роли его матери в драме «В присутствии клоуна» (а потом стала мамой ещё и Энакина Скайуокера - как вам такой поворот?!).

Во второй раз сыграть Карин / Анну Окерблум ей выпало в фильме «Частные беседы» (1996), ставшем своеобразным продолжением «Благих намерений». Преобразившись в кинорежиссёра, Лив Ульман (стоит ли представлять её особо?..) поставила довольно-таки специфический сиквел - связанный с оригиналом разве что именами главных героев. Здесь всё вертится вокруг измены после двенадцати лет относительно несчастного брака - только изменил не муж, а жена, Анна. Мать троих детей вдруг влюбилась в Тумаса Эгермана - и, по совету своего дяди, открыла Хенрику всю правду...

Если не считать имён и ряда связывающих деталей, «Частные беседы» - вполне себе самостоятельная картина, к тому же даже более похожая на фильмы Бергмана, нежели «Благие намерения». Это уже не относительно лёгкая для зрительского глаза мелодрама, а серьёзная психологическая драма с душераздирающими монологами героини на бесконечных крупных планах; скорее, это парафраз «Сцен из супружеской жизни», с той лишь разницей, что теперь изменила женщина. «Мы ходим на грани катастрофы. Жизненной катастрофы», - полагает Анна, считая, что и ей «дозволено хоть раз в жизни испытать радость любви». «Ты запуталась в тенетах лжи», - совестит её дядя Якоб (он же, следуя за Мартином Лютером, предпочитает исповеди формат задушевных частных бесед), но и предельная честность, как выясняется, не сильно-то помогает...

Любопытно тут вот что. Сам Тумас появляется в фильме только во флешбэках, причём большинство из них нам даны в пересказе самой героини. Единственная глава с его полноценным участием предваряет все прочие события - и заканчивается его бегством от порочной любовной связи. Отсюда вопрос: а был ли этот Тумас вообще - в той мере, в которой рассказывает о нём Анна?.. Не плод ли он фантазии женщины, уставшей от нелюбимого мужа?.. Что-то, безусловно, было - но вполне может создаться впечатление, что описываемый здесь роман окончился задолго до того, как его обстоятельства были раскрыты перед посторонними...

Добавлю к этому, что как отца героини в «Благих намерениях», так и её дядю в «Частных беседах» сыграл хорошо знакомый нам Макс фон Сюдов (также затем попавший во Вселенную «Звёздных войн», если та интересна вам более Бергмана).

Лив Ульман продолжила задевшую её тему в фильме «Неверная» (2000), где вариации на темы «Анны Карениной» проступают уже куда нагляднее. Ещё один из любимых бергмановских артистов Эрланд Юзефсон играет здесь как будто бы самого Бергмана, творца и слушателя, в кабинете которого стоит кинопроектор. На наших глазах он придумывает (?) красивую женщину, сорокалетнюю актрису Марианн Фоглер (улавливаете родство?), которая рассказывает ему о романе с лучшим другом своего мужа.

И поначалу здесь ощутим явный противовес «катастрофам» «Частных бесед» (там часто употреблялось это слово): «Жизнь не обречена состоять из одних катастроф. Есть любовь, нежность и другие приятные вещи», - говорит героиня. Но постепенно романтика измены (случившейся, кстати, в Париже) исходит на нет, оставляя место тягостным ссорам, перерастающим в невыносимую вражду и в итоге приводящим к трагедии (финал можно счесть даже шокирующим). Как предупреждает уже эпиграф, «одним ударом развод пробивает человека глубже, чем что угодно другое в жизни», - а Бергман с его бурной, как мы уже отмечали, личной жизнью знал об этом явно не понаслышке.

И не является ли соблазнитель Давид, режиссёр театра и кино, слепком с него самого?.. Явно же он не муж Маркус, дирижёр на пути к мировой славе: в своих интервью Бергман честно (цинично? зло?) признавался, что весьма равнодушен к своим детям (настолько, что не помнит дней их рождения), тогда как здесь одной из причин конфликта становятся права на опеку над девятилетней дочерью...

К сожалению, режиссёрское дарование Лив Ульман несопоставимо ни с её актёрским мастерством, ни с гением самого Бергмана - в результате чего «Неверная» (много больше, чем «Частные беседы», которые этим также грешили) выглядит не столько фильмом, сколько аудиокнигой или радиотеатром - нескончаемым мучительным монологом. Это вполне в духе Бергмана: долго-долго говорить, рассказывая, но не показывая - например, обстоятельный отчёт о случившемся сексе отчасти рифмуется с аналогичной сценой в «Персоне», а к уже упомянутым «Сценам из супружеской жизни» отсылает не только сам сюжет, но и ночнушка-матроска героини: похожая была и на самой Лив Ульман, когда персонаж Эрланда Юзефсона признавался ей в измене... Но...

Выглядит это кино совсем не по-бергмановски: дух его, быть может, надо всем этим и витает, но удовлетворения от просмотра не остаётся. Какого-то, видимо, ингредиента здесь не хватило... Это к вопросу, кстати, о том, почему так трудно повторять вслед за великими - раз уж даже ближайшим их соратникам это не всегда удаётся, то что уж говорить о других.

Ну и пара слов об актёрах. Томас Ханзон до этого сыграл в описанных выше «Частных беседах», Кристер Хенрикссон в кинопространство великого шведа больше, кажется, никогда не попадал, а вот Лена Эндре играла у Бергмана в ленте «В присутствии клоуна», а до этого появлялась в «Благих намерениях» в роли первой любовницы главного героя - и в фильме «Воскресное дитя» в образе ещё одной Карин Бергман (Пернилла Аугуст, видимо, была тогда занята).

«Воскресное дитя» (1992) в первую очередь примечательно тем, что поставлено Даниэлем Бергманом - не однофамильцем, а самым что ни на есть настоящим сыном, тем самым, которого мы видели в младенчестве в короткометражке «Даниэль». Конечно, куда интереснее было бы, сними он фильм о собственном детстве (поглядели бы мы тогда на Бергмана-старшего!), но он выбрал беспроигрышный вариант - и словно бы по-своему продолжил «Благие намерения», рассказав об этой же семье, но уже глазами подрастающего мальчика.

Здесь уже Бергманы имён не меняют. Отец и мать - Эрик и Карин, да и дядя всё тот же - дядя Карл, едва не подбивающий дорогого племянника застрелить из лука бабушку Окерблум. Под «псевдонимом» скрыт разве что сам автор - тут его зовут Пу и ему восемь лет. Понять, что это и есть наш Ингмар, можно хотя бы по «странному» совпадению: герой говорит, что родился 14-го июля 1918-го года, в воскресенье - и последнее обстоятельство якобы делает его в чём-то особенным.

Здесь, как и в «Еве», присутствует железнодорожная станция; есть здесь и опасение смерти - но в преломлении для совсем уж юного возраста: «Когда я умру?» - спрашивает Пу у призрака висельника. Когда автор внезапно перескакивает через десятилетия в 1968-й год (а играет его Пер Мюрберг из фильма «Двое блаженных»), то не без удивления узнаёт, что его больной уже отец, пастор, боится, оказывается, умирать - хотя и верит в воскрешение в раю. Известно, что финал «Причастия» родился именно благодаря Эрику Бергману - и мы не можем об этом не вспомнить, наблюдая за тем, как уже его внук показывает в своём фильме церковную службу. Сам же Пу, к слову, в Бога не верит - что не мешает ему возноситься в мечтах, аки Христос.

Получился, надо сказать, не то что неплохой, а очень даже хороший фильм. Если отвлечься от личности Бергмана, то в целом «Воскресное дитя» - типичная (и прилично сделанная) картина о детстве. Ребятня играет на реке в пиратское сражение, брат берёт пять эре в уплату за право совместного просмотра книги с голыми женщинами, а потом обещает целую крону, если Пу на его глазах съест червяка. Этот факт, как и главное событие фильма - поездка с отцом на велосипеде (ни Хенрик Линнрос, ни Томми Бергрен в бергмановское кино более не попадали), - взят прямиком из мемуаров великого мастера, озаглавленных «Латерна магика» (так, напомню, назывался «волшебный фонарь», сделавший из Бергмана кинематографиста). И сам он, опять же, о таком никогда не снимал, предпочтя оставить кинематографическое воплощение своих воспоминаний другим режиссёрам.

На этом, наконец, можно поставить точку. Проект «Ни для без Бергмана» завершён - но мы можем снова и снова пересматривать лучшие фильмы потрясающего режиссёра, возвращаясь к его творчеству на каждом новом этапе наших жизней.

См. также:

Ни дня без Бергмана: бонусы (2)

Ни дня без Бергмана: бонусы (1)

Ни дня без Бергмана: «Сарабанда» (2003)

Ни дня без Бергмана: «После репетиции» (1983)

Ни дня без Бергмана: «Фанни и Александр. Хроника создания фильма» (1984)

Ни дня без Бергмана: «Из жизни марионеток» (1980)

Ни дня без Бергмана: «Осенняя соната» (1978)

Ни дня без Бергмана: «Шёпоты и крики» (1972)

Ни дня без Бергмана: «Молчание» (1963)

Ни дня без Бергмана: «Земляничная поляна» (1957)

Ни дня без Бергмана: «Седьмая печать» (1957)

Ни дня без Бергмана: «Улыбки летней ночи» (1955)